Frakturen der Wirbelsäule

Frakturen (Knochenbrüche) in der Wirbelsäule

Verletzungen der Wirbelsäule können diverse Folgen nach sich ziehen. Je nach Schweregrad der Verletzung verursachen sie Schmerzen, Einschränkungen in der Mobilität, eine Deformität (Fehlhaltung) oder schlimmstenfalls zu Lähmungen. Somit können Verletzungen der Wirbelsäule zu folgenschweren Veränderungen im Leben der Betroffenen führen.

Die Verletzung betrifft in den meisten Fällen den knöchernen Teil der Wirbelsäule in Form von Wirbelbrüchen aber auch andere stabilisierenden Elemente wie die Bandscheibe und zahlreiche Bänder. Die Verletzung selbst wird mittels verschiedener bildgebender Verfahren (Röntgen, CT, MRI) detektiert. Auch das Ausmass der Unfallfolge kann so erfasst und klassifiziert werden. Entsprechend der radiologischen Befunde und der körperlichen Untersuchung werden wir mit Ihnen das weitere Vorgehen besprechen. Bei sogenannten stabilen Verletzungen und fehlender Lähmungen (das heisst ohne drohende oder schon vorhandene Beeinträchtigung der Nerven) kann meistens eine Operation umgangen werden. Eine konservative Therapie mit Einbezug der Physiotherapie ist dann in der Mehrheit der Fälle ausreichend. Dabei muss allerdings meistens eine regelmässige Kontrollen (inklusive Röntgenbilder) während der ersten 6 Wochen erfolgen, um im Falle einer Veränderung rechtzeitig eingreifen zu können.

Bei drohenden oder schon vorhandener Fehlhaltung, neurologischer Ausfälle (Lähmungen) oder Schmerzen, die trotz entsprechender Medikation eine Mobilisation der verletzten Patienten nicht ermöglichen ist meistens eine operative Behandlung notwendig. Diese beinhaltet in der Regel eine Entlastung der eingeklemmten Nerven oder des Rückenmarks, Wiederherstellung der korrekten Form der Wirbelsäule und Stabilisierung der Bruchzone. Heutzutage stehen uns in den meisten Fällen minimalinvasive Techniken zur Verfügung, um ein bestmögliches und gleichzeitig schonendes Resultat zu erreichen.

Die Ziele der operativen Versorgung einer Fraktur sind demnach

1. Schutz der neurologischen Strukturen (Nerven und Rückenmark)

2. Die Wiederherstellung der Anatomie (Form der Wirbelsäule)

3. Wiedererlangung der Mobilität

4. Reduktion der Schmerzen

Beispiele

Was sind osteoporotische Frakturen (Brüche)?

Den krankhaften Abbau von Knochenmasse nennt man Osteoporose oder auch "Knochenschwund". Er kann beide Geschlechter betreffen, kommt aber bei Frauen häufiger vor. Vor allem bei Eintritt der Menopause (Wechseljahre) kommt es zu einem starken Abbau der Knochenmasse aufgrund des Mangels an Östrogen (Hormon). Die Knochen werden instabiler, sodass die Gefahr für Brüche steigt. Dazu ist im fortgeschrittenen Stadium keine höhere Energie (wie zum Beispiel bei einem Sturz) notwendig, die Wirbel können also spontan brechen.

Ein Bruch kann einerseits sehr schmerzhaft sein, andererseits führt er oft zu einer Verformung der Wirbelsäule (Rundrücken), was wiederum langfristig zu mehr Schmerzen durch die Fehlbelastung der Rückenmuskulatur führen kann.

Wie wird die Osteoporose festgestellt?

Mithilfe einer Knochendichtemessung (Osteodensitometrie, DEXA) kann eine Osteoporose festgestellt werden. Gleichzeitig kann die Wahrscheinlichkeit eines Knochenbruchs errechnet werden. Anhand der Ergebnisse der Untersuchung können Therapiemassnahmen evaluiert werden.

Die Untersuchung wird in der Regel durchgeführt, wenn ein Risiko für eine Osteoporose vorliegt (zum Beispiel weibliches Geschlecht über 50 Jahre alt), oder bereits ein osteoporotischer Bruch festgestellt wurde. Ein Spezialist für Osteoporose (Rheumatologe oder Endokrinologe) muss im Verlauf anhand weiterer Untersuchungen (Blutentnahme etc.) die Ursachen für die Osteoporose herausfinden, ob eine optimale Behandlung einzuleiten. Diese können neben dem Alter und Hormonwandel mannigfaltig sein (zum Beispiel Nierenversagen, Kortisontherapie, Hormonkrankheiten etc.).

Was können Sie tun, wenn Sie einen osteoporotischen Wirbelbruch haben?

Ein Bruch (Fraktur) wird zunächst einmal per stehende Röntgenaufnahme festgestellt. Die Bildgebung hilft auch die Fraktur unter Belastung (Stehen) zu analysieren. In manchen Fällen wird zusätzlich eine MRI Untersuchung durchgeführt. Neurologische Ausfälle (Lähmungen) sind bei diesen Brüchen selten. Sollte keine höhergradige Verkrümmung vorliegen wird in der Regel zunächst konservativ behandelt. Dabei besteht die Behandlung aus einer physiotherapeutisch angeleiteten Mobilisation und Muskelaufbau sowie aus medikamentöser Schmerztherapie. Wichtigstes Ziel ist dabei der Erhalt der körperlichen Bewegung. Im Verlauf werden weitere Röntgenaufnahmen durchgeführt, um eine zusätzliche Verkrümmung auszuschliessen.

Sollte die Therapie nicht greifen, die Schmerzen nicht beherrschbar und die Mobilität deutlich eingeschränkt sein kann eine Operation erwogen werden. Manche, einfache Frakturen, können mit einer Ballonaufrichtung (Kyphoplastie) und Zementierung des Wirbelkörpers versorgt werden. Dabei wird in Narkose über kleine Stichinzisionen ein Ballon durch eine Hohlnadel in den Wirbelkörper eingeführt und mit Luft gefüllt. Dabei kann der zusammengedrückte Wirbelkörper aufgerichtet werden. Der Ballon wird dann entfernt und die entstandene Höhle kann nun mit Zement aufgefüllt werden.

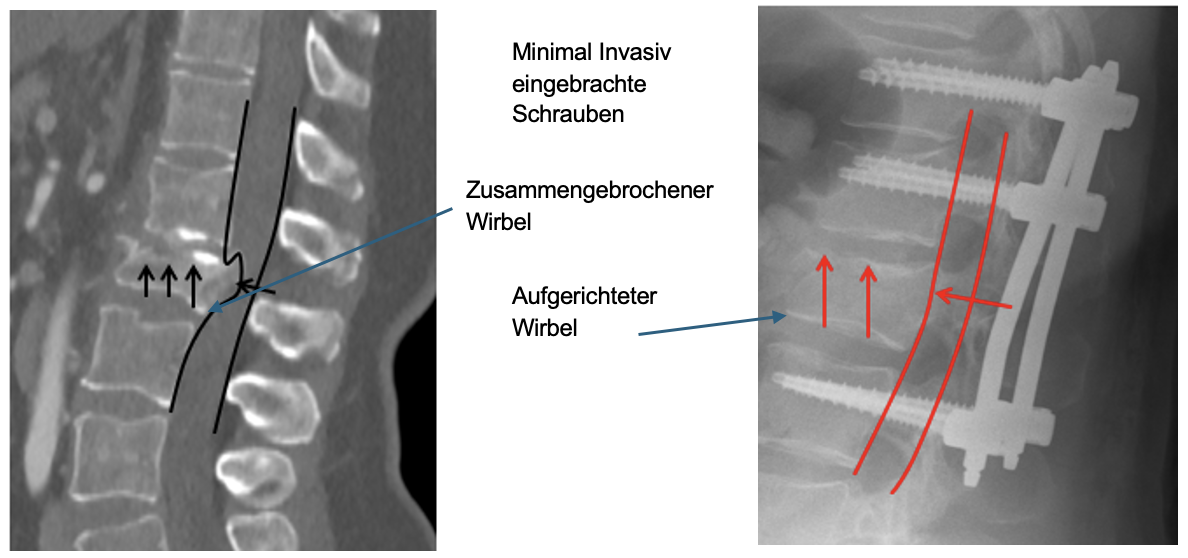

Hochgradige Frakturen benötigen allerdings oft auch eine zusätzliche Stabilisierung mit Schrauben. Diese können in den meisten Fällen minimalinvasiv in den Wirbel mit Zement verankert werden.

Beispiel:

Was passiert nach der Operation im Spital?

Nach dem Eingriff werden Sie sich zunächst eine Weile im Spital auskurieren müssen. Je nachdem, welches Verfahren angewandt wurde und vor allem wie viele Segmente versteift wurden, dauert dies zwischen 5 und 14 Tagen, selten auch länger. Meistens dürfen Sie bereits am ersten Tag nach der Operation aufstehen. Unter Einhaltung weniger Schutzmassnahmen (kein Heben von Gegenständen >5kg, kein tiefes Bücken, keine übertriebene Drehung des Rumpfes) werden Sie mithilfe der Physiotherapie allmählich mobilisiert.

Kann ich mich danach wieder bewegen?

Wenn Sie aus dem Spital austreten, steht Ihnen noch ein Heilungsweg von insgesamt etwa 3 Monaten bevor. Während dieser Zeit sollten Sie auf die Instruktionen Acht geben und Ihren Rücken zu schonen, damit der Heilungsprozess nicht gestört wird. Sie dürfen allerdings in den meisten Fällen spazieren gehen und auch wieder Velo fahren. Das ist auch wichtig, damit Ihre Rückenmuskulatur wieder zu Kräften kommt.

Dabei ist es nicht untypisch, dass Sie noch Schmerzen haben werden und daher auf Schmerzmittel zurückgreifen dürfen. Inwiefern Ihre Beweglichkeit im Rumpf durch die Operation beeinträchtigt wird, hängt auch von der Länge der Versteifung ab: Die Beweglichkeit der Wirbelsäule nach 5 versteiften Segmenten ist natürlich eine andere als nach Versteifung eines einzelnen Segments.

Was sind die Komplikationen?

Komplikationen sind insgesamt selten. Bei etwa 1-3% kommt es zu einer Wundinfektion. Diese kann in der Regel erfolgreich mit einer Wundspülung und Antibiotika behandelt werden. In vielen Fällen müssen bei einer Wirbelsäulenversteifung auch eingeengte Nerven befreit werden, diese können bei der Freilegung auch verletzt werden, was sehr selten ist. In vielen Fällen erholt sich der Nerv wieder, aber selten kann es zu einer bleibenden Schwäche zum Bespiel des Fusses kommen. Selten können die eingebrachten Schrauben inkorrekt liegen und zum Beispiel einen Nerv irritieren oder gar schädigen.

In manchen Fällen bleibt eine dauerhafte Stabilität aus, was zu erneuten Schmerzen führen kann. Man spricht dann von einer sogenannten Pseudarthrose. Dann kommt es gelegentlich zu einem Auslockern des Materials und/oder zu einem Verlust der Stellungskorrektur der «zurechtgerückten» Fraktur. Es kann sein, dass eventuell dann erneut operiert werden muss.

Im Falle einer notwendigen Zementierung kann Zement aus dem Knochenkanal austreten, in eine Vene gelangen und auf diesem Wege sogar in die Lunge gelangen, was aber äussert selten der Fall ist. Auch ein Austritt des Zements in den Wirbelkanal ist möglich, dann kann es manchmal erforderlich sein, dass man den Kanal zusätzlich eröffnen muss, um die Nerven durch Zemententfernung wieder zu entlasten.

«Wir werden uns gemeinsam mit Ihnen für die bestmögliche Lösung anhand Ihrer Erkrankung und der Befunde entscheiden»