Enger Spinalkanal – Spinalstenose

Die lumbale Spinalkanalstenose

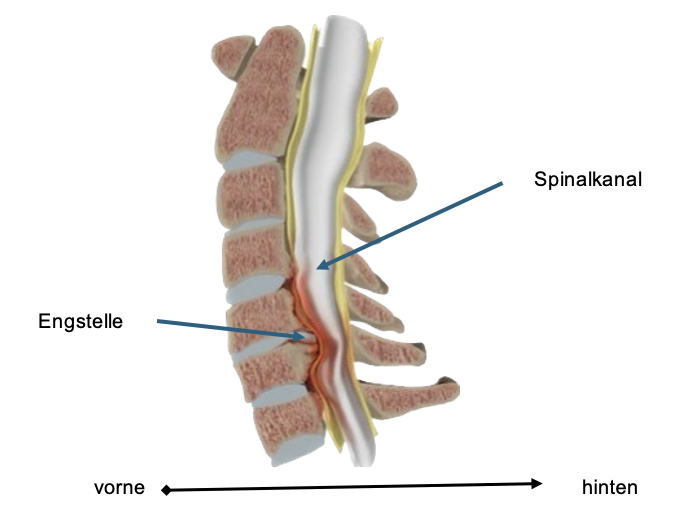

Die Wirbelsäule ist ein Teil des Stütz- und Bewegungsapparates und setzt sich unter anderem aus miteinander verbundenen Wirbeln zusammen. Zwei Wirbel und die dazwischen liegende Bandscheibe werden als Bewegungssegment beschrieben. Im Inneren des Wirbels verläuft ein Kanal, der die Nerven und je nach Abschnitt auch das Rückenmark umschliesst, diesen nennt man Spinalkanal.

Aus verschiedenen Gründen, vor allem durch Verschleissprozesse im Laufe des Lebens, kann sich der Kanal allmählich verengen, was als Spinalkanalstenose bezeichnet wird. Dies führt zum einen zu einer Vorwölbung der Bandscheibe in den Kanal, zum anderen zur Arthrose in den kleinen Wirbelgelenken (Facetten). Auch ein Gleitwirbel (Spondylolisthese) kann zu so einer Verengung führen. Am häufigsten passiert dies an der Lenden- und an der Halswirbelsäule.

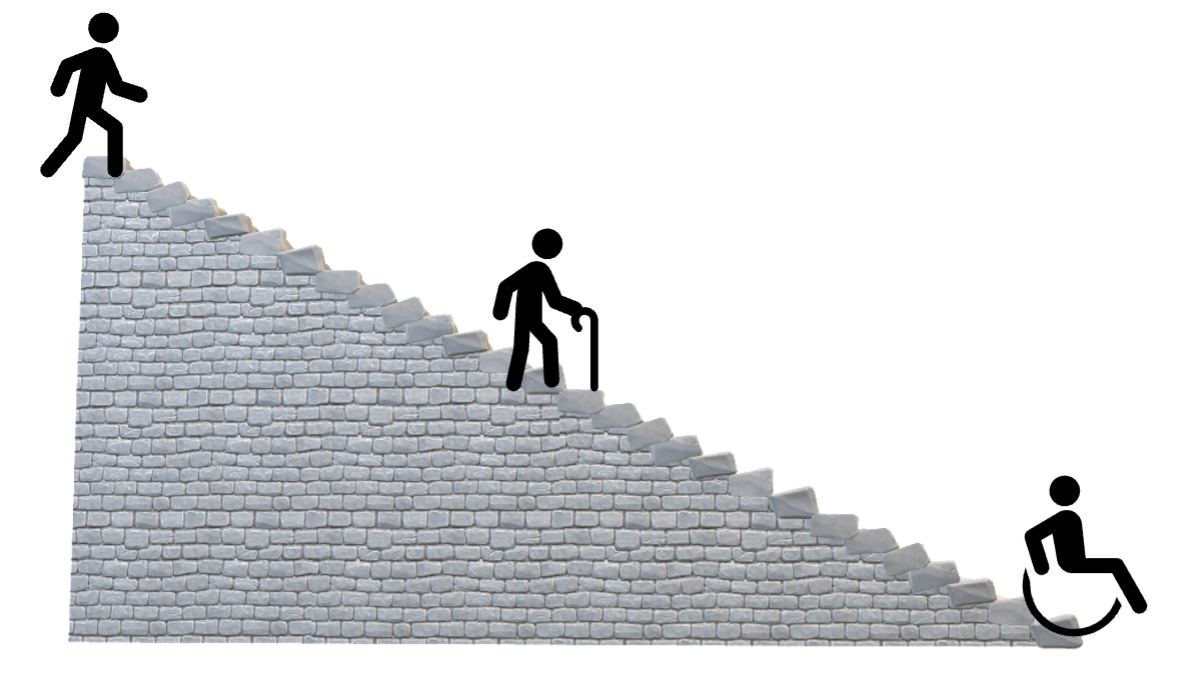

Je älter man wird, desto häufiger treten lumbale Spinalkanalstenosen auf. So haben 53% der über 60-Jährigen eine Spinalkanalstenose, allerdings ist nur jede zweite Stenose ist symptomatisch. Auf die Schweiz umgerechnet (bei 1,5 Millionen Menschen über 65 Jahren) leiden bis zu 350‘000 an dieser Erkrankung.

Dabei wird sie oft erst später symptomatisch als z.B. eine Arthrose der Hüfte oder des Knies, obwohl die Behinderung oft viel schwerwiegender sein kann

Wie erkennt man die Zeichen einer Spinalkanalstenose?

Die typischen Beschwerden der Spinalkanalstenose der Lendenwirbelsäule äusseren sich in einer sogenannten «Schaufensterkrankheit». Dabei spüren die betroffenen Patienten mit zunehmender Gehstrecke oder Stehdauer einen Schmerz in den Beinen, der von einem Schweregefühl und Hautkribbeln begleitet wird. Häufig schildern die Patienten auch müde Beine, nicht selten werden Äusserungen wie «Blei in den Beinen» gemacht. Auch Rückenschmerzen können auftreten. Klassischerweise nehmen die Beschwerden bei Rumpfbeuge oder Sitzen und Liegen ab, so haben die meisten Patienten zum Beispiel keine Beschwerden beim Velofahren. Dies wird durch eine relative Erweiterung des Kanals bei Beugung des Rumpfes erklärt. Meistens entwickelt der Verlauf sehr schleichend, sog. neurologische Ausfälle (Lähmungen er Muskultur, Blasenentleerungsstörung, Stuhlganginkontinenz) können zwar auftreten, sind aber eher selten.

Es wurde bei Ihnen eine Spinalkanalstenose festgestellt. Wie geht es weiter?

Sollte die MRI Untersuchung eine Spinalkanalstenose nachweisen, welche Ihre Beschwerden erklären könnte, richten sich die weiteren Massnahmen an Ihren Leidensdruck und Ihrer Lebensqualität. Solange keine Ausfälle vorhanden sind, kann grundsätzlich konservativ, also ohne Operation, behandelt werden. Hierfür stehen verschiedene Optionen zur Verfügung. Mit Physio- und Trainingstherapie können muskuloskelettale Reserven ausgeschöpft werden. Je nach Ausgangssituation können unterstützend auch medikamentöse Mittel wirken. Sollten die Beschwerden schon fortgeschritten sein, oder die begonnen Massnahmen keinen Erfolg zeigen, profitieren Patienten häufig von sogenannten Interventionsmassnahmen oder Infiltrationen. Dabei wird eine Mischung aus einem Lokalen Anästhetikum und Cortison entweder um den Nerv oder in das die Nerven umgebende Fettgewebe (peridural) gespritzt. Auf diese Weise können sich die Beschwerden für einige Wochen, manchmal auch Monate erstmal bessern. Ein kompletter Rückgang aller Beschwerden für mehrere Monate ist aber nicht wahrscheinlich.

Wann operiert man eine Spinalkanalstenose?

In den meisten Fällen profitieren die Patienten nicht lange von einer konservativen Therapie, weshalb die operative Behandlung in der Regel das Mittel der Wahl darstellt.

Studien zufolge haben Patienten mit einer symptomatischen lumbalen Spinalkanalstenose, die sich einer chirurgischen Behandlung unterziehen, nach dem Eingriff weniger Schmerzen und zeigen deutlich weniger funktionelle Einschränkungen als nicht operieren Patienten

Die Indikation zur Operation richtet sich nach der Schmerzintensität, der maximalen Gehstrecke, dem Ergebnis der konservativen Therapie und den funktionalen Einschränkungen. Sollten keine neurologischen Ausfälle vorliegen, handelt es sich um einen Wahleingriff, den es gut zu planen gilt.

Wie wird die Spinalkanalstenose operiert?

In der Mehrzahl der Fälle reicht eine Entlastung des Spinalkanals. In der Tell Klinik wird eine minimalinvasive Technik (sog. «Over the Top» - Technik ) über einen einseitigen Zugang zum Kanal durch einen Hautschnitt am Rücken angeboten. Dabei wird der Kanal mithilfe eines Mikroskops (Mikrochirurgie) eröffnet, und die Engstelle beseitigt. Der Eingriff ist für die Weichteile sowie die stabilisierenden Elemente der Wirbelsäule schonend und dauert bei einer Stenose eines Segments circa 90 Minuten. Mithilfe neuer noch weniger invasiven Methode lässt sich über eine Kamera (Endoskop), ähnlich einer Kniespiegelung, der Kanal über zwei kleine Schnitte von wenigen Millimetern darstellen und entlasten.

Allerdings sind in bestimmten Fällen auch stabilisierende Eingriffe mit Versteifung eines oder mehrerer Segmente notwendig.

Wie sind die Erfolgsaussichten?

Die grosse Mehrheit (>85%) der Patienten sind nach diesem Eingriff zufrieden, haben weniger Schmerzen und können wieder längere Strecken laufen. Dies kann durch viele Studien zu diesem Thema belegt werden und spiegelt sich auch in unserer Erfahrung wider.

Was sind die Risiken und Komplikationen?

Es gelten bei dieser Operation die allgemeinen Risiken einer Wirbelsäulenoperation. Komplikationen treten sehr selten auf und können in den meisten Fällen durch die Operateure behandelt werden. Selten treten Wundinfekte auf, die einen weiteren Eingriff zur Sanierung der Wunde sowie eine antibiotische Therapie erfordern. Bei Verklebungen im Kanal kann die Hirnhaut, welche die Nerven umschliesst verletzt werden und muss dann verschlossen werden. Gelegentlich treten trotz vollständiger Entlastung des Kanals noch Schmerzen in den Beinen und/oder zugangsbedingt im Rücken im Bereich der Wunde auf. In der überwiegenden Mehrheit der Fälle aber kommt es auch dann innerhalb weniger Tage zur deutlichen Verbesserung der Beschwerden.

Wie geht es nach der Operation weiter?

Nach der Operation sind die Patienten im Allgemeinen mobil, es ist von einer Spitalaufenthaltsdauer von ca 3-4 Tagen postoperativ zu rechnen. Eine stationäre Rehabiliation ist selten indiziert und wird auch normalerweise von den Versicherungen nach diesen Eingriffen nicht genehmigt. Falls Sie beruflich tätig sind, ist von einer 4-6 wöchigen Arbeitsunfähigkeit auszugehen.

Literatur: Lurie JD, Tosteson TD, Tosteson A, et al. Long-term outcomes of lumbar spinal stenosis: eight-year results of the Spine Patient Outcomes Research Trial (SPORT). Spine (Phila Pa 1976)

Zervikale Spinalkanalstenose und Myelopathie?

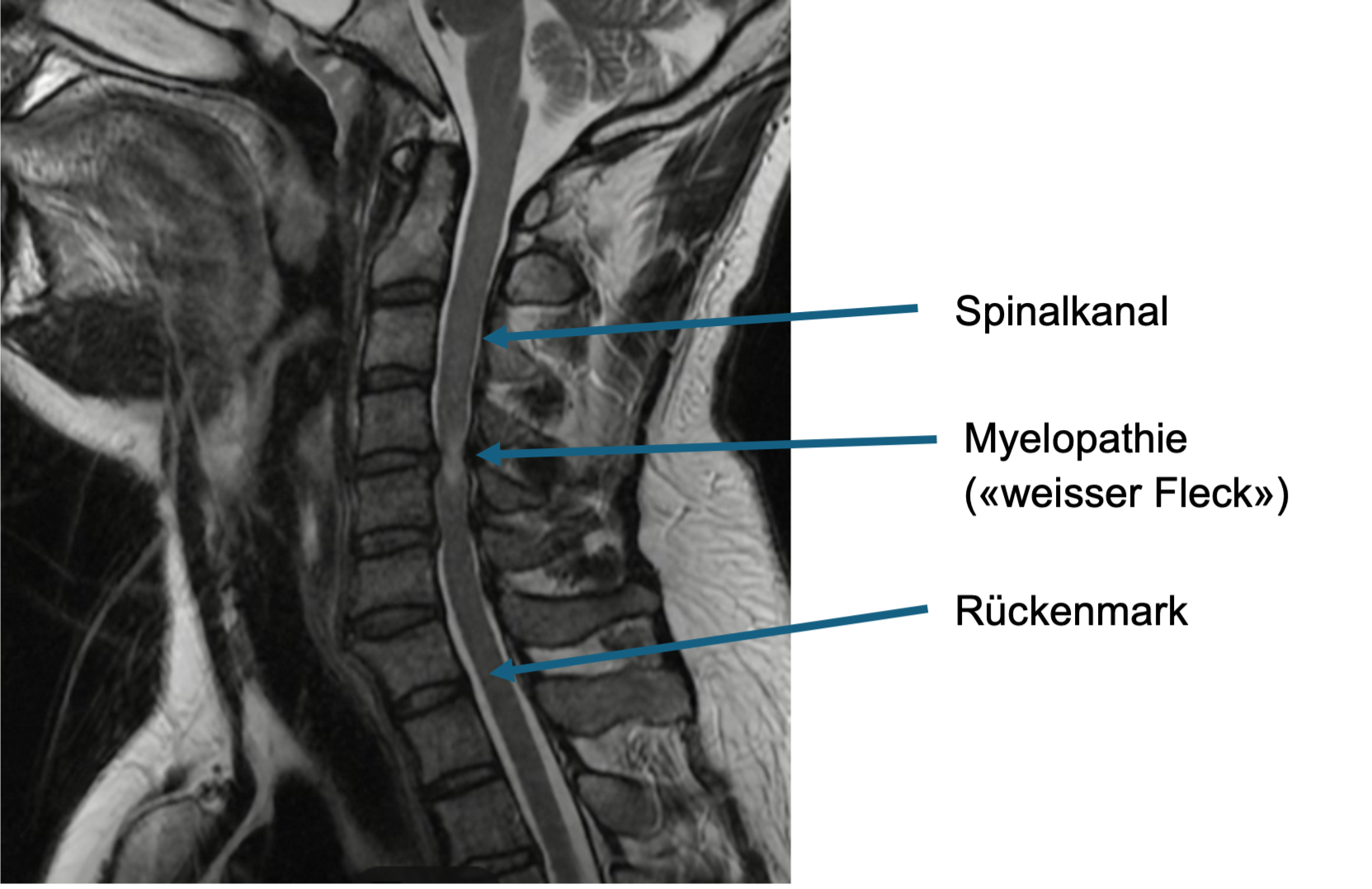

Ähnlich zur lumbalen Wirbelsäule kann es auch im Bereich der Halswirbelsäule (HWS) zu Engstellen im Spinalkanal kommen. In der Tat haben Patienten mit Spinalkanalstenosen in der Lendenwirbelsäule (LWS) ein höheres Risiko für Engstellen in der HWS. Im Unterschied zur LWS ist jedoch im Hals das Rückenmark betroffen. Ähnlich dem Gehirn, ist dieses Gewebe äussert empfindlich, bereits wenig Druck kann zu erheblichen Ausfällen des Nervensystems unterhalb der Engstelle führen.

Verschleissprozesse, vor allem im höheren Alter, wie Bandscheibendegeneration, Arthrose und auch Wirbelgleiten stellen in den meisten Fällen die Ursache für eine Einklemmung des Rückenmarks in der HWS dar. Sehr selten sind Geschwulste (Tumore) schuld an einer Einklemmung des Rückenmarks.

Wie erkennt man die Zeichen einer Spinalkanalstenose in der HWS?

Mehrheitlich sind diese Stenosen stumm, das heisst, sie machen keine Beschwerden. Das ist zwar eine gute Nachricht, aber das macht sie auch tückisch. Es können dabei Jahre vergehen, bis sich die ersten Zeichen bemerkbar machen.

Die ersten Zeichen sind meist Gefühlsstörungen in den Händen (Taubheit, Kribbeln, «Ameisenlaufen») oder Schwäche in den Armen und Händen. Patienten beschreiben oft eine zunehmende Ungeschicklichkeit. So können sie oft keine Knöpfe mehr zu machen oder Ohrringe anlegen. Manchen fällt das Essen mit Besteck schwer.

Zudem kann sich eine Gangunsicherheit kann sich entwickeln, sodass die betroffenen Patienten allmählich Gehhilfen benötigen oder bemerken, dass sie sich beim Treppengehen zur Sicherheit am Geländer festhalten müssen. Das Gangbild kann sich mit der Zeit erheblich verschlechtern, es wird dann immer «eckiger», gleich einem Roboter und ruckeliger. Schliesslich kann auch eine Entleerungsstörung der Harnblase hinzukommen.

Bei diesen Symptomen kann es sich bereits um eine Schädigung des Rückenmarks (Myelon) handeln, dann redet man von einer zervikalen Myelopathie.

Sind neben der zentralen Engstelle auch einzelne Nerven betroffen, können gleichzeitig auch Schmerzen in einem oder beiden Armen auftreten, auch Nackenschmerzen werden beschrieben.

Bei degenerativen Stenosen, welche zu einer Rückenmarksschädigung führen ist von einer zunehmenden Verschlechterung (Progredienz) auszugehen, das heisst ein Voranschreiten der Erkrankung und somit Auftreten weitere Ausfälle ist zu erwarten. Dabei ist unklar, wie lange es bis zum Verlust weitere Funktionen dauert. Dieser Prozess kann sehr lange dauern, aber eine Intervention mittels Operation ist dann sinnvoll, um den Verlauf zu stoppen.

Wie wird die Engstelle respektive die Myelopathie festgestellt?

Zur Feststellung der Erkrankung gehört einerseits die Anamnese mit intensiver Befragung des Arztes nach den oben erwähnten Symptomen. Die Angaben helfen bereits bei der Bestimmung des Schweregrads der Rückenmarkschädigung, sollte eine solche tatsächlich vorliegen. Mithilfe der körperlichen Untersuchung kann der Arzt genau einordnen, welche Störungen zum Beispiel in der Kraftentfaltung der Arme, des Gangbildes aber auch der Reflexe, vorliegen.

Eine genaue Diagnose lässt sich allerdings erst mit der Bildgebung stellen. Dabei weisen bereits Röntgenbilder auf degenerative Veränderungen hin, sogenannte Funktionsaufnahmen (bei denen der Patient den Hals beugt und streckt) können Instabilitäten in den Segmenten der HWS aufdecken, die eine Engstelle begünstigen.

Allerdings kann nur das MRI eine klare Aussage zum Spinalkanal machen. Hier können sowohl die Engstellen dargestellt werden als auch Veränderungen im Rückenmark selber.

In bestimmten Fällen ist eine zusätzliche Untersuchung bei einem/einer Neurologen/in notwendig. Dort können mittels sogenannter elektrophysiologischer Untersuchung zusätzliche Informationen über den Zustand des Rückenmarks erhoben werden.

Wie ist die Behandlung der Spinalkanalstenose der HWS?

Im Falle, dass lediglich eine Engstelle festgestellt wurde, Schädigungen am Rückenmark aber weitgehend ausgeschlossen werden konnten, richtet sich die Behandlung nach den Beschwerden der Patienten, ist also symptomatisch. Das heisst sie erfolgt meist mittels Physiotherapie und medikamentöser Schmerztherapie.

Dabei muss allerdings betont werden, dass Aktivitäten, welche die Wirbelsäule erheblich belasten könnten oder Situationen, welche einen Unfall im HWS-Bereich herbeiführen könnten, unter allen Umständen vermieden werden müssen.

Wann und wie wird die Spinalkanalstenose der HWS operiert?

Im Falle, dass eine symptomatische Engstelle festgestellt wurde und Hinweise für eine bereits bestehende oder beginnende Rückenmarksschädigung, also eine Myelopathie, vorliegt, sollte zeitnahe reagiert und eine Operation geplant werden. Denn das Hauptziel ist ein Fortschreiten der Schädigung zu vermeiden, wenn möglich bereits verlorene Funktionen wieder zu erlangen. Die Chancen hierfür sind besser, wenn allenfalls eine milde Schädigung besteht. Der Zeitfaktor ist hier also entscheidend.

Die Operation kann sowohl von hinten als auch von vorne durchgeführt werden, dies entscheidet sich vor allem nach den radiologischen Befunden. Grundsätzlich wird aber das gleiche Ziel verfolgt, nämlich die Entlastung des Rückenmarks. In den meisten Fällen kann eine Operation von vorne erfolgen. Diese bietet den Vorteil eines sehr schonenden und sicheren Zugangs zur Wirbelsäule. Dabei wird hier nach der Entlastung des Kanals durch vollständige Entfernung der Bandscheibe meist eine Stabilisierung des Segments durchgeführt (analog zur Bandscheibenoperation der HWS, siehe oben). In selektiven Fällen kann bei einem hinteren Zugang auf eine Stabilisierung verzichtet werden.

Wie sind die Erfolgsaussichten nach einer Operation?

In aller Regel sind die Erfolgschancen der Operation sehr gut ( > 90%). Dies kann durch viele Studien zu diesem Thema belegt werden und spiegelt sich auch in unserer Erfahrung wider. Dabei zeigt sich allerdings, dass die früh erfassten Myelopathien (milde) bessere Ergebnisse aufweisen, insbesondere in Bezug auf die Remission der Symptome und Wiedererlangung der Funktionen. Bei fortgeschrittenen Rückenmarksschädigung ist die Besserung weniger ausgeprägt. Das liegt an der stark eingeschränkten Fähigkeit des zentralen Nervensystems, sich selbst zu regenerieren.

Was sind die Risiken einer Operation?

Es gelten bei dieser Operation die allgemeinen Risiken einer Wirbelsäulenoperation (siehe Komplikationen bei Wirbelsäulenoperationen). Nicht selten kommt es zu einer vorübergehenden Heiserkeit oder Schluckschmerzen nach einer Operation der Halswirbelsäule von vorne. Sehr selten können Schluckbeschwerden oder Heiserkeit verbleiben. Verletzungen der Hirnhaut (Dura) oder gar des Rückenmarks (Myelon) oder eines hirnversorgenden Blutgefässes gehören zu den äusserst seltenen Komplikationen. Langfristig kann es im Falle einer notwendigen Stabilisierung zu einer Lockerung der Implantate bei ausbleibender knöcherner Versteifung (Pseudarthrose) kommen.

Wie geht es nach der Operation weiter?

Die Patienten sind im Allgemeinen bereits am 1. Tag nach der Operation mobil, es ist von einer Spitalaufenthaltsdauer von ca 3-4 Tagen postoperativ zu rechnen. Meistens ist eine Halskrause nach der Operation nicht notwendig. Während des Aufenthalts im Spital werden Sie über spezielle Verhaltensmassnahmen nach einer Operation an der Halswirbelsäule sowie Übungsprogrammen durch einen Physiotherapeuten instruiert. Die Schonungszeit beträgt in der Regel 6 Wochen. Eine stationäre Rehabilitation ist nur selten indiziert. Allerdings mach eine solche Sinn, wenn beispielsweise bereits schwere neurologische Funktionsstörungen durch die Rückenmarksschädigung vorliegen.

Falls Sie beruflich tätig sein sollten, ist von einer 4 bis 6-wöchigen Arbeitsunfähigkeit je nach körperlicher Belastung am Arbeitsplatz auszugehen.

«Wir werden uns gemeinsam mit Ihnen für die bestmögliche Lösung anhand Ihrer Erkrankung und der Befunde entscheiden»