Bandscheibenvorfall an der Lendenwirbelsäule (Diskushernie, Diskusprolaps)

Alles um und über den Bandscheibenvorfall der Lendenwirbelsäule

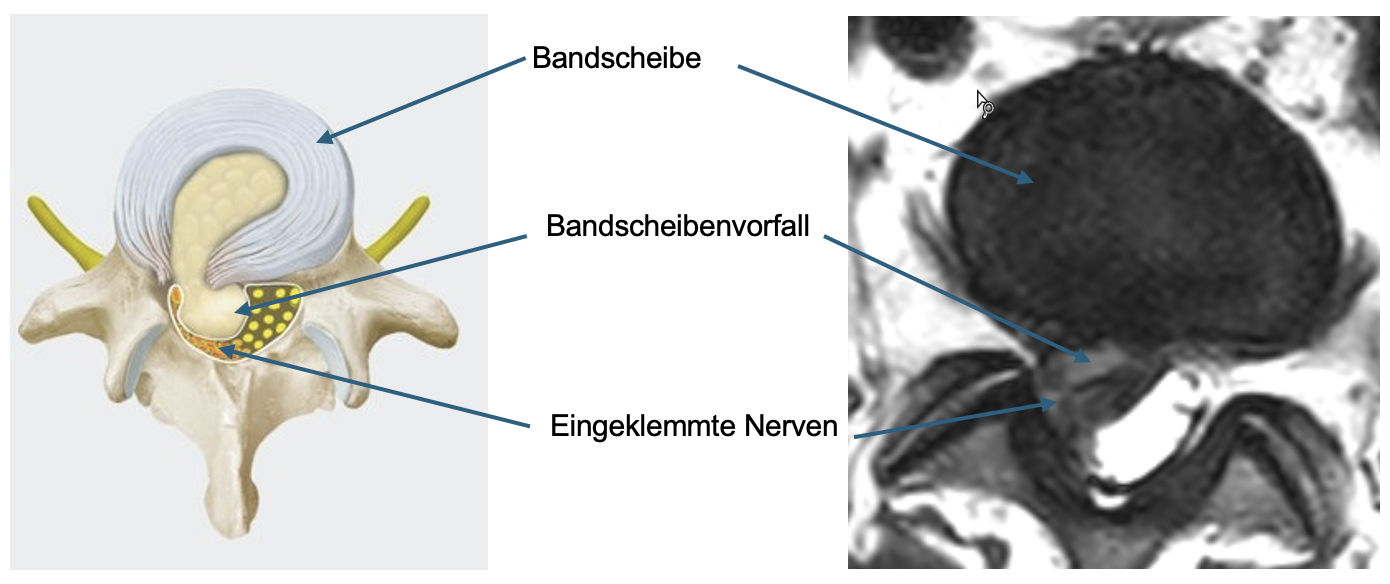

Bandscheibenvorfälle stellen eine häufige Ursache von Rückenleiden dar. Die Bandscheiben (Diskus) sind ovale "Polster" welche zwischen den Wirbelkörpern liegen. Sie bestehen aus einem äusseren derben Ring aus Faserknorpel (Anulus fibrosus) und einem relativ weichen Kern (Nukleus). Prinzipiell erfüllen sie 3 wichtige Funktionen: Sie federn die Last des Körpergewichts ab, sie ermöglichen eine Beweglichkeit zwischen den Wirbeln als eine Art Kugellager und sie verbinden gleichzeitig die Wirbelkörper miteinander und sorgen so für die Stabilität des Segements (2 angrenzende Wirbel).Im Falle eines Risses des äusseren Rings (Anulus) kann der Kern oder Teile von ihm austreten und auf einen oder mehrere Nerven drücken.

Wie erkennt man die typischen Zeichen eines Bandscheibenvorfalls?

Bandscheibenvorfälle können auch unbemerkt bleiben und sind dann auch nicht behandlungspflichtig. Sollten sie doch symptomatisch werden, macht sich dies meistens durch einen starken Schmerz zum Beispiel im Bein bemerkbar, der typischerweise einem klar definierte "Bahn" aufweist. Mehrheitlich werden die Schmerzen von Gefühlsstörungen wie Taubheit der Haut und Kribbeln begleitet. Nicht selten machen sich zuerst heftige Rückenschmerzen bemerkbar. Oft lassen sich die Schmerzen durch Husten oder Niessen verstärken. Sind die Schmerzen sehr ausgeprägt, können auch eine Fehlhaltung oder ein Hinken auftreten. In einigen Fällen ist der Druck auf den Nerven so stark, dass bereits die Muskelkraft im Bein (zum Beispiel das Heben des Fusses) betroffen sind. Äusserst selten kann auch die Funktion der Harnblase oder des Schliessmuskels des Darms beeinträchtig sein, wobei es sich dann um einen schweren Notfall handeln würde.

Es wurde bei Ihnen ein Bandscheibenvorfall festgestellt. Wie geht es weiter?

Sollte die MRI-Untersuchung einen Bandscheibenvorfall nachweisen, welche Ihre Beschwerden erklären könnte, richten sich die weiteren Massnahmen an Ihren Leidensdruck und Ihrer Lebensqualität. Solange keine Ausfälle vorhanden sind, sollte grundsätzlich konservativ, also ohne Operation, behandelt werden. Unterstützend werden in der Regel Schmermittel verabreicht und eine Serie Physiotherapie zur Kräftigung der Rückenmuskulatur verschrieben. Wenn notwendig wird eine sogenannte Infiltration angeboten. Hier handelt es sich um eine Spritze, welche, mithilfe von Röntgen- oder CT, genau am Nerven ein Medikamentengemisch (Lokalanästhetikum und Cortison) verabreicht. Durch diese Massnahmen kann nicht selten eine Operation umgangen werden.

Treten allerdings motorische Ausfälle (Kraftverlust) auf, oder werden die Beschwerden trotz der oben erwähnten konservativen Behandlung nach 6-8 Wochen nicht beherrschbar, empfiehlt es sich, eine Operation in Betracht zu ziehen. Bei Einschränkungen der Harnblasen- oder Darmentleerung muss eine Operation dringlich durchgeführt werden.

Die Bilder zeigen einen Ausschnitt aus einer MRI Untersuchung. Links ist die LWS von der Seite (sogenannte sagittale Ebene) dargestellt. Im untersten Segment besteht ein Bandscheibenvorfall (roter Kreis). Man kann deutlich sehen, wie der Vorfall sich in den Kanal stülpt und auf den Nerven (grüner Pfeil) drückt. Das rechte Bild zeigt das gleiche Segment in der sogannten axialen Ebene. Auch hier markiert der rote Kreis den entsprechenden Vorfall.

Wie wird bei einem Bandscheibenvorfall operiert?

Grundsätzlich wird bei einer Operation der störende Vorfall entfernt, die restliche Bandscheibe kann meist belassen werden. In den meisten Fällen liegt der störende Vorfall im Spinalkanal. In diesem Fall wird also der Spinalkanal mikrochirurgisch (also unter Kontrolle eines Mikroskops) eröffnet, sodass der Vorfall direkt entfernt und der eingeklemmte Nerv entlastet werden kann. Dazu ist ein Hausschnitt von lediglich 3 cm notwendig. Oft kann der Vorfall alternativ mit einem Endoskop via sogenannter Schlüssellochtechnik beseitigt werden. Dabei wird durch eine oder zwei kleine Inzisionen von 7mm eine Kamera schonend in den Spinalkanal eingeführt. Mit speziellen Instrumenten kann durch diesen sehr kleinen Zugang der Bandscheibenvorfall entfernt werden.

In manchen Fällen befindet sich der Vorfall seitlich und drückt auf den bereits aus dem Spinalkanal ausgetretenen Nerven. Hier ist eine Eröffnung des Spinalkanals nicht notwendig, der Vorfall kann seitlich des Kanals geborgen werden. Auch dies lässt sich sowohl unter Mikroskop als auch endoskopisch (Schlüssellochtechnik) durchführen.

Wie sind die Erfolgsaussichten nach einer Operation?

Die grosse Mehrheit der Patienten ist nach diesem Eingriff zufrieden. Dies kann durch viele Studien zu diesem Thema belegt werden und spiegelt sich auch in unserer Erfahrung wider. Zwar sind nach 10 Jahren keine Unterschiede zwischen operierten und nicht operierten Patienten bezüglich des Behandlungsergebnisses feststellbar. Allerdings kann die operative Behandlung den Heilungsprozess erheblich beschleunigen, der natürliche Verlauf ohne Operation kann Monate bis Jahre in Anspruch nehmen.

Für die Patienten ist es wichtig zu verstehen, dass die vorhandenen Lähmungen oder Gefühlsstörungen noch eine gewisse Zeit anhalten können, auch wenn der Vorfall durch die Operation bereits beseitigt wurde. Ebenso kann der schon länger gereizte Nerv noch Schmerzen verursachen. In der Regel sind diese Beschwerden jedoch milde und nur von kurzer Dauer. In den meisten Fällen ist eine sofortige deutliche Schmerzerleichterung nach der Operation spürbar.

Was sind die Risiken einer Operation?

Es gelten bei dieser Operation die allgemeinen Risiken einer Wirbelsäulenoperation. Dazu gehören neben möglichen, sehr seltenen Infektionen der Wunde, Nachblutungen und Schmerzen auch die Verletzung der Dura (die Nerven umgebende Hirnhaut) mit eventuellem Austritt des Liquors (Hirnwasser). Ausserdem besteht bei einem Bandscheibenvorfall das Risiko eines Rezidivs, also eines erneuten Vorfalls im selben Segment.

Komplikationen treten sehr selten auf und können in den meisten Fällen durch die Operateure während der Operation behandelt werden.

Sämtliche Risiken und Komplikationen werden wir mit Ihnen im Falle einer Operation im Rahmen des Aufklärungsgesprächs ausführlich besprechen. Bitte machen Sie sich zu diesem Gespräch Notizen, damit wir all Ihre Fragen aufmerksam und detailliert beantworten können.

Wie geht es nach der Operation weiter?

Nach der Operation sind die Patienten im Allgemeinen mobil, es ist von einer Spitalaufenthaltsdauer von 2-3 Tagen zu rechnen. Die Physiotherapie wird Sie umfassend im Anschluss an die Operation betreuen. Eine stationäre Rehabilitation ist in aller Regel nicht indiziert und wird auch normalerweise von den Versicherungen nach diesen Eingriffen nicht genehmigt. Falls Sie beruflich tätig sind, ist von einer 4 bis 6-wöchigen Arbeitsunfähigkeit je nach körperlicher Belastung am Arbeitsplatz auszugehen. 6 Wochen postoperativ sehen wir Sie zur ambulanten Kontrolluntersuchung in der Sprechstunde.