Eigenbluttherapie am Bewegungsapparat / ACP

ACP Therapie - bei schmerzhaften Arthrosen und Sportverletzungen

Autologes Conditioniertes Plasma (ACP)

Für die Behandlung von Arthrose oder auch von Verletzungen an Muskeln, Sehnen und Bändern gibt es seit einiger Zeit eine Alternative zu den herkömmlichen Therapien. Mit Hilfe von sogenanntem Autologem conditionierten Plasma (ACP) können Schmerzen bei Arthrose gelindert und die Heilung bei Verletzungen des Bewegungsapparates beschleunigt werden.

Während des Heilungsprozesses eines verletzten Gewebes findet eine Reihe von verschiedenen ineinander greifenden Vorgängen im Körper statt. Geregelt werden diese Abläufe unter anderem durch die sogenannten Wachstumsfaktoren - Signalsubstanzen, die von den Blutplättchen oder Thrombozyten freigesetzt werden. Thrombozyten sind ständig im Blut vorhanden und werden z.B bei einer Verletzung aktiviert. Sie schütten dann am Ort der Verletzung die Wachstumsfaktoren aus, um den Heilungsprozess zu starten und zu fördern.

Wird das körpereigene Blut nun entsprechend aufgearbeitet, so kann dieser Effekt gezielt verstärkt werden. Es ist erwiesen, dass durch das ACP-Verfahren sowohl die Anzahl der Thrombozyten, als auch die Konzentration der Wachstumsfaktoren signifikant erhöht wird. Intensiv untersucht und bestätigt wurde in den letzten Jahren vor allem der positive Einfluss auf den Schmerzverlauf und den Heilungsprozess.

ACP in der Anwendung

Eine kleine Menge Blut (15 ml) wird mit Hilfe einer speziell entwickelten Doppelspritze aus der Armvene entnommen. Anschließend wird das Blut mittels Zentrifugation getrennt. Hierbei wird der Teil des Blutes separiert, der die körpereigenen, regenerativen sowie arthrose- und entzündungshemmenden Bestandteile enthält. Anschließend wird dieser Teil des Blutes mit Hilfe der Doppelspritze abgetrennt. Nun sind die aktiven Bestandteile des Blutes fertig zur Injektion in die betroffene Stelle. Die eingespritzten Blutplättchen beginnen nun in der betroffenen Stelle Wachstumsfaktoren freizusetzen, die die Heilungs- und Regenerationsprozesse unterstützen und das Doppelkammersystem ermöglicht sowohl eine sterile Blutentnahme als auch anschließend eine sterile Injektion der Wachstumsfaktoren und bietet somit Schutz vor Infektionen.

ACP bei Arthrose

(Schäden am Gelenkknorpel)

Alterungsprozesse, genetische Veranlagung, aber auch überhöhte einseitige Belastung oder Unfälle können zu Abnutzungserscheinungen am Gelenkknorpel führen. Dieser Verschleiß wird als Arthrose bezeichnet und jedes Gelenk kann davon betroffen sein. Bei der beginnenden Arthrose kommt es zu Beschwerden wie z.B. ein unangenehmes Ziehen im Gelenk, morgendliche Gelenksteife oder auch Anlaufschmerz. Bei einem Fortschreiten der Erkrankung werden die Schmerzen stärker und die täglichen Aktivitäten müssen eingeschränkt werden. Als Folge sinkt natürlich auch die Lebensqualität.

Wie viele Beispiele in unserer Praxis zeigen, kann die ACP-Therapie bei allen Arthrose-Graden mit individuellen Unterschieden zu guten Ergebnissen führen.

ACP bei Verletzungen an Muskeln, Sehnen und Bändern

Eine häufige Ursache bei Verletzungen des Bewegungsapparates sind biomechanische Über- oder Fehlbelastungen. Die Muskulatur reagiert mit Zerrungen oder Faserrissen. Bei Sehnen kann es zu Entzündungen, andauernden Reizzuständen oder sogar Rissen kommen. Ein Bänderriss ist keine Seltenheit.

Auch bei Sportverletzungen haben wir die Erfahrung gemacht, dass die ACP-Therapie unterstützend zu anderen Therapien eingesetzt und zu einem beschleunigten Heilungsprozess beitragen kann.

Anwendungsbereiche bei Sportverletzungen

- Frische Muskelverletzung

- Chronische Sehnenentzündung (z.B. Tennis-Ellenbogen, Achillessehne, Patellarsehne)

- Bänderriss (z.B. Außenband vom Sprunggelenk)

Weiterführende Information

Gerne beantworten wir Ihnen weitere Fragen!

ACP Therapie - bei schmerzhaften Arthrosen und Sportverletzungen

Autologes Conditioniertes Plasma (ACP)

Für die Behandlung von Arthrose oder auch von Verletzungen an Muskeln, Sehnen und Bändern gibt es seit einiger Zeit eine Alternative zu den herkömmlichen Therapien. Mit Hilfe von sogenanntem Autologem conditionierten Plasma (ACP) können Schmerzen bei Arthrose gelindert und die Heilung bei Verletzungen des Bewegungsapparates beschleunigt werden.

Während des Heilungsprozesses eines verletzten Gewebes findet eine Reihe von verschiedenen ineinander greifenden Vorgängen im Körper statt. Geregelt werden diese Abläufe unter anderem durch die sogenannten Wachstumsfaktoren - Signalsubstanzen, die von den Blutplättchen oder Thrombozyten freigesetzt werden. Thrombozyten sind ständig im Blut vorhanden und werden z.B bei einer Verletzung aktiviert. Sie schütten dann am Ort der Verletzung die Wachstumsfaktoren aus, um den Heilungsprozess zu starten und zu fördern.

Wird das körpereigene Blut nun entsprechend aufgearbeitet, so kann dieser Effekt gezielt verstärkt werden. Es ist erwiesen, dass durch das ACP-Verfahren sowohl die Anzahl der Thrombozyten, als auch die Konzentration der Wachstumsfaktoren signifikant erhöht wird. Intensiv untersucht und bestätigt wurde in den letzten Jahren vor allem der positive Einfluss auf den Schmerzverlauf und den Heilungsprozess.

ACP in der Anwendung

Eine kleine Menge Blut (15 ml) wird mit Hilfe einer speziell entwickelten Doppelspritze aus der Armvene entnommen. Anschließend wird das Blut mittels Zentrifugation getrennt. Hierbei wird der Teil des Blutes separiert, der die körpereigenen, regenerativen sowie arthrose- und entzündungshemmenden Bestandteile enthält. Anschließend wird dieser Teil des Blutes mit Hilfe der Doppelspritze abgetrennt. Nun sind die aktiven Bestandteile des Blutes fertig zur Injektion in die betroffene Stelle. Die eingespritzten Blutplättchen beginnen nun in der betroffenen Stelle Wachstumsfaktoren freizusetzen, die die Heilungs- und Regenerationsprozesse unterstützen und das Doppelkammersystem ermöglicht sowohl eine sterile Blutentnahme als auch anschließend eine sterile Injektion der Wachstumsfaktoren und bietet somit Schutz vor Infektionen.

ACP bei Arthrose

(Schäden am Gelenkknorpel)

Alterungsprozesse, genetische Veranlagung, aber auch überhöhte einseitige Belastung oder Unfälle können zu Abnutzungserscheinungen am Gelenkknorpel führen. Dieser Verschleiß wird als Arthrose bezeichnet und jedes Gelenk kann davon betroffen sein. Bei der beginnenden Arthrose kommt es zu Beschwerden wie z.B. ein unangenehmes Ziehen im Gelenk, morgendliche Gelenksteife oder auch Anlaufschmerz. Bei einem Fortschreiten der Erkrankung werden die Schmerzen stärker und die täglichen Aktivitäten müssen eingeschränkt werden. Als Folge sinkt natürlich auch die Lebensqualität.

Wie viele Beispiele in unserer Praxis zeigen, kann die ACP-Therapie bei allen Arthrose-Graden mit individuellen Unterschieden zu guten Ergebnissen führen.

ACP bei Verletzungen an Muskeln, Sehnen und Bändern

Eine häufige Ursache bei Verletzungen des Bewegungsapparates sind biomechanische Über- oder Fehlbelastungen. Die Muskulatur reagiert mit Zerrungen oder Faserrissen. Bei Sehnen kann es zu Entzündungen, andauernden Reizzuständen oder sogar Rissen kommen. Ein Bänderriss ist keine Seltenheit.

Auch bei Sportverletzungen haben wir die Erfahrung gemacht, dass die ACP-Therapie unterstützend zu anderen Therapien eingesetzt und zu einem beschleunigten Heilungsprozess beitragen kann.

Anwendungsbereiche bei Sportverletzungen

- Frische Muskelverletzung

- Chronische Sehnenentzündung (z.B. Tennis-Ellenbogen, Achillessehne, Patellarsehne)

- Bänderriss (z.B. Außenband vom Sprunggelenk)

Weiterführende Information

Gerne beantworten wir Ihnen weitere Fragen!

Rückenschmerzen an der Lendenwirbelsäule

Die Bandscheiben der Wirbelsäule üben eine Art Stossdämpferfunktion aus und dienen der Elastizität und der Beweglichkeit der Wirbelsäule. Bandscheiben bestehen grob aus zwei Teilen, dem Faserring (Anulus fibrosus) aussen und dem Gallertkern (Nucleus pulposus) innen. Gemeinsam mit den Wirbelkörpern und den kleinen Zwischenwirbelgelenken sorgen sie für die Beweglichkeit der Wirbelsäule und gleichzeitig für deren Stabilität.

25% oder ein Viertel der Schweizer Bevölkerung leidet pro Jahr an Rückenschmerzen in der Lendengegend. Sie sehen also, dass Rückenschmerzen etwas sehr häufiges sind. In aller Regel handelt es sich zwar um eine sehr lästige Erkrankung der Lendenwirbelsäule, glücklicherweise ist die Erkrankung nicht gefährlich.

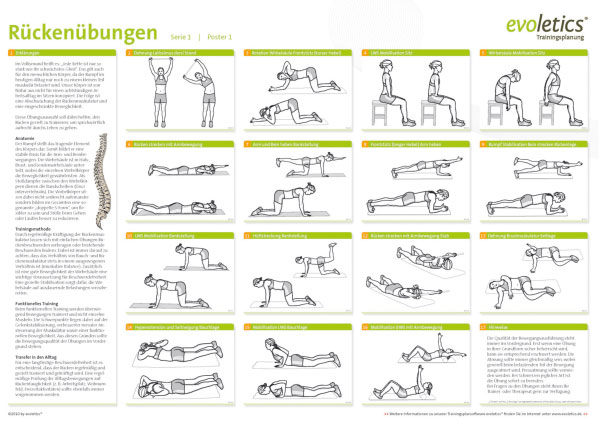

Beim akuten Rückenschmerz steht an erster Linie die konservative Therapie.Trotz Rückenschmerzen sollten Sie gewohnte Aktivitäten einschliesslich Ihrer Arbeit in etwas reduzierter Form beibehalten. Bewegung bedeutet ein ständiges Wechseln von Anspannung und Entspannung der Rückenmuskulatur. Schmerzende Muskelfasern können so entkrampft werden, die Funktion normalisiert sich.Bewegung ist bei den am häufigsten auftretenden, einfachen Rückenschmerzen nicht schädlich. Bettruhe hingegen ist nur ratsam,

wenn sie absolut nötig ist und sollte dann so kurz wie möglich sein. Längere Bettruhe oder Schonhaltungen können Schmerz und Verspannung begünstigen. Zudem besteht die Gefahr, dass die Schmerzen nicht mehr aufhören (chronische Schmerzen).

Also bleiben Sie aktiv. Dies ist selbst bei stärkeren Rückenschmerzen möglich. Geeignete Aktivitäten, bei denen der Rücken nicht zu stark überlastet wird, sind tägliche Spaziergänge zu Beginn mindestens 3 x 15 Minuten. Diese können gesteigert werden bis 3 x 60 Minuten.

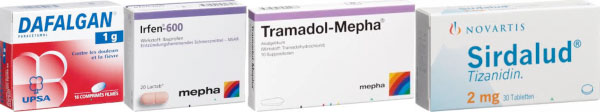

Durch eine gezielte Schmerzmedikation mit Dafalgan, einem nichtsteroidalen Entzündungshemmer (zum Beispiel Irfen) und je nach Ausprägung der Schmerzen durch ein zusätzlich starkes Schmerzmittel )wie Tramal oder Novalgin) müssen die Schmerzen konsequent bekämpft werden. Dadurch kann der Teufelskreis unterbrochen werden, dass die Schmerzen zu einer Muskelverkrampfung führen und diese wiederum die Schmerzen verstärken. Zur Vermeidung von Muskelverkrampfungen kann noch ein muskelrelaxierendes Medikament (Valium, Sirdalud) dazugegeben werden, allerdings führt dies zur Beeinträchtigung Ihrer Fahrtauglichkeit.

Bandscheibenvorfall an der Halswirbelsäule (Diskushernie, Diskusprolaps)

Bereits nach Wachstumsabschluss treten Alterungserscheinungen (Arthrose, Osteochondrosen) an der Halswirbelsäule auf. Durch Überbelastung der Bandscheibe treten im umschliessenden Knorpelfaserring (Anulus fibrosus) Risse auf, wodurch die gelförmige innere Bandscheibenmasse (Nucleus pulposus) austreten kann und auf die in der Nähe liegenden Nervenwurzeln drückt. Charakteristisch für den Bandscheibenvorfall der Halswirbelsäule ist der plötzlich auftretende, einseitige Arm- und Nackenschmerz mit Gefühlsstörungen im Arm oder Hand. Nicht selten sind diese Schmerzen mit neurologischen Ausfallserscheinungen wie Ameisenlaufen, Gefühlsstörungen und motorischer Schwäche im Arm und in der Hand verbunden. Ein seltener, großer Bandscheibenvorfall mit Druck auf das eigentliche Rückenmark kann auch Gangstörungen, Störungen beim Wasserlösen und beim Stuhlgang auslösen. Letzteres sind sehr ernste und auch gefährliche Symptome, bei welchen Sie dringend einen Arzt aufsuchen müssen.

Operationsindikation

Nicht jeder Bandscheibenvorfall muss operiert werden! Bei fehlender Lähmung sollte zunächst die konservative Therapie begonnen werden. Durch die Behandlung mit schmerz- und entzündungshemmenden Mitteln und gleichzeitiger Vermeidung von schwerer körperlicher Arbeit kann oftmals eine deutliche Schmerzreduktion erzielt werden.

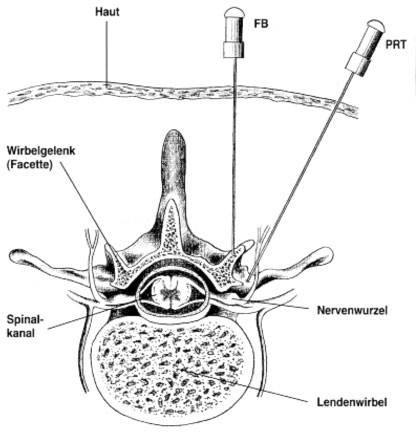

Eine sogenannte Infiltrationsbehandlung kann bei starken Schmerzen den Krankheitsverlauf erheblich verkürzen. Dabei wird eine feine Nadel unter Röntgenkontrolle eingebracht und präzise in die Nähe des zu behandelnden Nervs platziert und ein kristallines Kortison direkt an den Krankheitsort gespritzt. Durch die hohe örtliche Konzentration des sehr stark entzündungshemmenden Kortisons kommt es zur Abschwellung der eingeengten Umgebung und des Nervs selbst. Dies wiederum kann den Heilungsverlauf beschleunigen und rasch zur Schmerzminderung beitragen.

Sollte man damit die Schmerzen nicht in den Griff bekommen oder besteht eine motorische Schwäche im Arm, sollte eine Operation mit Befreiung des Nervs in Betracht gezogen werden. Bei Gangunsicherheit oder Problemen beim Wasserlösen und beim Stuhlgang muss die Operation dringlich durchgeführt werden.

Nachbehandlung:

Nach der Operation werden Sie in der Regel auf der Intensivstation überwacht. Am nächsten Tag dürfen sie aufstehen und einen kleinen spaziergang unternehmen. die Armschmerzen sind in 70-90% unmittelbar nach der Operation weg oder zumindest deutlich besser. Der spitalaufenthalt beträgt 3-5 Tage. Zur relativen Ruhigstellung müssen sie eine weiche Halskrause für 4 Wochen nach einer Bandscheibenprothese und für 8 Wochen nach einer Versteifungsoperation tragen. In den ersten 4-8 Wochen sollten Sie sich mit Sport zurückhalten. Unternehmen Sie leichte Wanderungen, Nordic Walking oder gehen Sie einfach spazieren.

Komplikationen treten dank der Operationstechnik mit dem Mikroskop selten auf. Dennoch ist es keine harmlose Operation, weil man in der Nähe von lebenswichtigen Strukturen operiert wie Halsschlagader, Stimmnerv, Luft- und Speiseröhre und Rückenmark. Eine Verletzung einer dieser Strukturen hat sehr ernste Konsequenzen. Schluckstörungen und Heiserkeit sind nach Operationen an der Halswirbelsäule nicht selten, verschwinden aber in über 80% der Fälle innert 3 Monaten. Da bei dieser Operation in unmittelbarer Nähe eines Nervs operiert wird, kann dieser auch verletzt werden. In den meisten Fällen erholt sich der Nerv wieder. Sehr selten bleibt ein dauernder Schaden zurück.

Erfolgsaussichten

Bei strenger Indikationsstellung kann bei einer Diskushernienoperation an der Halswirbelsäule in 80% der Fälle ein gutes bis sehr gutes Resultat erreicht werden, d.h. die Schmerzverbesserung beträgt mehr als 75%. Die Armschmerzen sind in 70 – 90% unmittelbar nach der Operation weg oder zumindest deutlich besser. Die Gefühlsstörung und die motorische Schwäche können durchaus noch über mehrere Monate bleiben. Je nach Ausprägung vor der Operation erholen sich diese in 70 – 80% vollständig. Leichte Nackenschmerzen können zurückbleiben. In der Regel brauchen Sie keine Schmerzmedikamente mehr, sind wieder arbeitsfähig und nicht wesentlich in Ihrer Freizeitaktivität eingeschränkt.

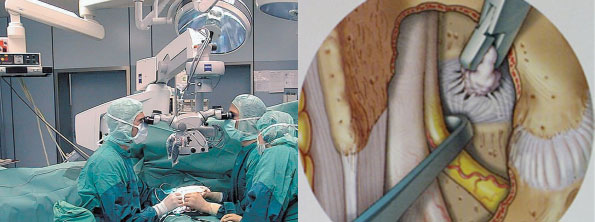

Operationstechnik

Nachbehandlung:

Nach der Operation werden Sie in der Regel auf der Intensivstation überwacht. Am nächsten Tag dürfen sie aufstehen und einen kleinen spaziergang unternehmen. die Armschmerzen sind in 70-90% unmittelbar nach der Operation weg oder zumindest deutlich besser. Der spitalaufenthalt beträgt 3-5 Tage. Zur relativen Ruhigstellung müssen sie eine weiche Halskrause für 4 Wochen nach einer Bandscheibenprothese und für 8 Wochen nach einer Versteifungsoperation tragen. In den ersten 4-8 Wochen sollten Sie sich mit Sport zurückhalten. Unternehmen Sie leichte Wanderungen, Nordic Walking oder gehen Sie einfach spazieren.

Komplikationen treten dank der Operationstechnik mit dem Mikroskop selten auf. Dennoch ist es keine harmlose Operation, weil man in der Nähe von lebenswichtigen Strukturen operiert wie Halsschlagader, Stimmnerv, Luft- und Speiseröhre und Rückenmark. Eine Verletzung einer dieser Strukturen hat sehr ernste Konsequenzen. Schluckstörungen und Heiserkeit sind nach Operationen an der Halswirbelsäule nicht selten, verschwinden aber in über 80% der Fälle innert 3 Monaten. Da bei dieser Operation in unmittelbarer Nähe eines Nervs operiert wird, kann dieser auch verletzt werden. In den meisten Fällen erholt sich der Nerv wieder. Sehr selten bleibt ein dauernder Schaden zurück.

Erfolgsaussichten

Bei strenger Indikationsstellung kann bei einer Diskushernienoperation an der Halswirbelsäule in 80% der Fälle ein gutes bis sehr gutes Resultat erreicht werden, d.h. die Schmerzverbesserung beträgt mehr als 75%. Die Armschmerzen sind in 70 – 90% unmittelbar nach der Operation weg oder zumindest deutlich besser. Die Gefühlsstörung und die motorische Schwäche können durchaus noch über mehrere Monate bleiben. Je nach Ausprägung vor der Operation erholen sich diese in 70 – 80% vollständig. Leichte Nackenschmerzen können zurückbleiben. In der Regel brauchen Sie keine Schmerzmedikamente mehr, sind wieder arbeitsfähig und nicht wesentlich in Ihrer Freizeitaktivität eingeschränkt.

Bandscheibenvorfall an der Lendenwirbelsäule (

Die Bandscheiben der Wirbelsäule üben eine Art Stossdämpferfunktion aus und dienen der Elastizität und der Beweglichkeit der Wirbelsäule. Bandscheiben bestehen grob aus zwei Teilen, dem Faserring (Anulus fibrosus) aussen und dem Gallertkern (Nucleus pulposus) innen. Gemeinsam mit den Wirbelkörpern und den kleinen Zwischenwirbelgelenken sorgen sie für die Beweglichkeit der Wirbelsäule und gleichzeitig für deren Stabilität.

genetische Disposition

einseitige Belastung, Sitzen

Schwangerschaft

Bewegungsmangel, Fehlhaltung

Übergewicht

Rauchen

Ist es zu einem Einreissen der Bandscheibe gekommen wölbt sich ein Teil der Bandscheibe vor. Hierbei können Nerven gereizt werden, die dann in Abhängigkeit der Lokalisation des Vorfalls die typischen, elektrisierenden Beinschmerzen verursachen. Bei besonders ausgeprägten Vorfällen kann es sogar zu Lähmungserscheinungen, unwillkürlichem Abgang von Wasser und Stuhlgang kommen.

Die allermeisten Vorfälle ereignen sich an der Lendenwirbelsäule und an der Halswirbelsäule, die Brustwirbelsäule ist sehr selten betroffen.Am häufigsten tritt ein Bandscheibenvorfall in der Lendenwirbelsäule zwischen dem 4. und 5. Lendenwirbel und dem 5. Lendenwirbel und dem Steißbein auf (sog. Segmente L4/L5 und L5/S1).

Um die Diagnose eines Bandscheibenvorfalls zu stellen, ist neben der Leidensgeschichte die körperliche Untersuchung von besonderer Bedeutung. Als bildgebende Diagnostik kommen neben dem normalen Röntgen, die Magnetresonanztomographie (MRI oder Röhre). Vor allem mit der Magnetresonanztomographie (MRI) können Bandscheibenvorfälle sehr gut sichtbar gemacht werden. Auch kann damit die Gefährlichkeit in Bezug auf mögliche Lähmungen gut beurteilt werden.

Konservative Therapie bei BandscheibenvorfällenNicht jeder Bandscheibenvorfall muss operiert werden! Bei fehlender Lähmung sollte zunächst die konservative Therapie begonnen werden. Durch die Behandlung mit schmerz- und entzündungshemmenden Mitteln und gleichzeitiger Vermeidung von schwerer körperlicher Arbeit kann oftmals eine deutliche Schmerzreduktion erzielt werden. Bettruhe ist nach neusten Studien nicht mehr angezeigt.

Eine sogenannte Infiltrationsbehandlung kann bei starken Schmerzen den Krankheitsverlauf erheblich verkürzen. Dabei wird eine feine Nadel unter Röntgenkontrolle eingebracht und präzise an den Bandscheibenvorfall respektive an den zu behandelnden Nerv platziert und ein gebundenes Kortison direkt an den Krankheitsort gespritzt. Durch die hohe örtliche Konzentration des sehr stark entzündungshemmenden Kortisons kommt es zur Abschwellung der eingeengten Umgebung und des Nerven selbst. Dies wiederum kann den Heilungsverlauf beschleunigen und rasch zur Schmerzminderung beitragen.

Treten im Verlauf zusätzliche neurologische Symptome wie Muskelschwäche und Taubheitsgefühl auf oder sind die Schmerzen nicht beherrschbar, ist gemeinsam mit dem Patienten die operative Therapie zu besprechen.

Grundsätzlich sollte bei folgender Konstellation eine Operation in Betracht gezogen werden:

auftretende Lähmung

Stuhl- und / oder Urininkontinenz

rasch sich weiterentwickelndes Taubheitsgefühl

mit konservativen Massnahmen nicht beherrschbare Nervenschmerzen

über 6 Wochen dauernde Nervenschmerzen

Operative Therapie

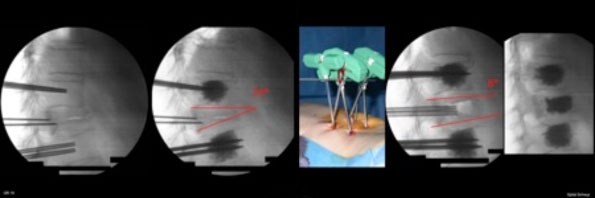

Die mikrochirurgische Operation des Bandscheibenvorfalls erfolgt über einen kleinen 3 - 5 cm messenden Hautschnitt am Rücken. Mit speziellen Spreizern kann die Muskulatur weggehalten werden, damit der Zugang zum Bandscheibenraum frei bleibt. Mithilfe eines Operationsmikroskops ist ein millimetergenaues Arbeiten möglich. Dies nennt man minimalinvasive Chirurgie oder Schlüssellochchirurgie. Nach teilweise entfernen des gelben Ligaments wird der komprimierte Nerv aufgesucht. Dieser wird mit einem Retraktor samt der Hirnhaut zur Mitte hin weggehalten. Darunter kommt Regel der Bandscheibenvorfall zum Vorschein. Dabei wird in der Regel nur der ausgetretene Gallertkern entfernt und der eingeklemmte Nerv befreit. In seltenen Fällen muss die Bandscheibe von restlichem Gallertmaterial gesäubert werden.

Nach der Operation dürfen Sie noch am gleichen Tag Aufstehen und einige Schritte gehen. Auch sitzen ist erlaubt. Sie sind zwischen zwei und vier Tagen im Spital. Von unserer Physiotherapie werden Sie über rückengerechtes Verhalten im Alltag instruiert.Um Ihnen am Anfang mehr Halt im Lendenbereich zu geben, sollten Sie ein Lendenmieder tagsüber für die ersten 5-6 Wochen tragen. Ferner sollten Sie zu Hause regelmässige Spaziergänge von anfänglich 3x15 Minuten unternehmen und diese steigern auf 3x60 Minuten. Dies ist ein zentraler Bestandteil Ihrer Rehabilitation, damit Ihre Rückenmuskulatur fit bleibt.

Risiken

Komplikationen treten dank der Operationstechnik mit dem Mikroskop selten auf.In etwa 1% der Fälle kommt es zu einer Wundinfektion, die meist erfolgreich mit einer Wundspülung und Antibiotika behandelt werden kann. Da eingeengte Nerven befreit werden müssen, können diese bei der Freilegung auch verletzt werden. In vielen Fällen erholt sich der Nerv wieder, nur selten kommt es zu einer bleibenden Schwäche. Sehr selten kann eine Nachblutungen zu einer Kompression von Nerven mit Lähmungserscheinungen (Schwäche des Fusses, des Beines oder der Blasen-, Mastdarmfunktion) führen. Dann muss der Spinalkanal wieder eröffnet werden und der Bluterguss entfernt werden. Wird bei der Freilegung des Wirbelkanals die Rückenmarkshaut verletzt, tritt Hirnflüssigkeit aus (Liquorleck). In der Regel wird eine solche Verletzung während der Operation erkannt, entsprechend versorgt und bleibt für die Patienten ohne Folgen. In sehr seltenen Fällen muss durch eine erneute Operation das Leck nochmals abgedichtet werden. In 10% der Fälle kommt es zu einem erneuten Bandscheibenvorfall (Rezidiv) an gleicher Stelle, was meist eine nochmalige mikrochirurgische Operation erfordert.

Bei strenger Indikationsstellung kann bei einer Diskushernienoperation an der Lendenwirbelsäule in 80% der Fälle ein gutes bis sehr gutes Resultat erreicht werden, d.h. die Schmerzverbesserung beträgt mehr als 75%. Die Beinschmerzen sind in 80–90% unmittelbar nach der Operation weg oder zumindest deutlich besser. Die Gefühlsstörung und die motorische Schwäche können durchaus noch über mehrere Monate bleiben. Je nach Ausprägung vor der Operation erholen sich diese in 70–80% vollständig. Vorgängige Rückenschmerzen werden in der Regel durch die mikrochirurgische Operation nicht verbessert. Leichte Rückenschmerzen können zurückbleiben. In der Regel brauchen Sie keine Schmerzmedikamente mehr, sind wieder arbeitsfähig und nicht wesentlich in Ihrer Freizeitaktivität eingeschränkt.

Spondylodese (Versteifung) bei schmerzhafter Abnützung oder Instabilität

Mit zunehmendem Alter treten an der Lendenwirbelsäule Alterungs- und Verschleisserscheinungen (Degeneration, Arthrose) auf. Durch die Abnutzung kommt es häufig zu einer vermehrten schmerzhaften Beweglichkeit im Bewegungssegment. Nicht selten kommt es mit fortschreiten des Abnützungsprozesses zum Wirbelgleiten (auch Spondylolisthese genannt). Auch kann sich ein enger Spinalkanal einstellen mit daraus resultierenden Gesäss- und Beinschmerzen. Ziel einer Versteifungsoperation ist die durch Abnutzung der Bandscheibe und der kleinen Wirbelgelenke entstandene schmerzhafte vermehrte Beweglichkeit auszuschalten und so die Rückenschmerzen zu beseitigen. Im Falle eines gleichzeitigen engen Spinalkanals wird dieser in der gleichen Operation erweitert und damit die Gesäss- und Beinschmerzen verbessert.

Operationsindikation

Eine stabilisierende Wirbelsäulenoperation (Spondylodese) kommt für Sie nur dann in Frage, wenn Sie unter sehr starken Rückenschmerzen und/oder unter Gesäss- und Beinschmerzen leiden, welche Ihre Lebensqualität erheblich einschränkt. Ferner sollten Sie alle konservativen Massnahmen, wie Physiotherapie, Manualtherapie, Injektionen, Medikamente über einen Zeitraum von 6 Monaten ohne Erfolg durchgeführt haben.

Operationstechnik

Die Stabilisierungsoperation kann entweder vom Rücken oder vom Bauch erfolgen. In den meisten Fällen wird sie vom Rücken her ausgeführt. Die Rückenmuskulatur wird hierfür seitlich abgeschoben, um einen Zugang zur Wirbelsäule zu ermöglichen. Dann werden 2 Titanschrauben in jeden Wirbelkörper eingeschraubt und mit Längsstangen verbunden. Zusätzlich wird häufig die Bandscheibe ausgeräumt und mit einem Platzhalter einem sogenannten Cage ersetzt. Dieser wird mit eigenem Knochen gefüllt. In seltenen Fällen wird Ersatzknochen oder Fremdknochen dazu gemischt. Der Platzhalter hat die Funktion, dass das Bandscheibenfach offen bleibt und die natürliche Form der Wirbelsäule erhalten bleibt. Gleichzeitig werden unter dem Operationsmikroskop eingeengte Nerven und der Spinalkanal befreit. Die Schrauben und Stäbe haben die Aufgabe, die Wirbelsäule so lange ruhig zu stellen bis der Knochen in den Platzhaltern zu einem Zusammenwachsen der Wirbel geführt hat. Erst dann ist eine dauerhafte Versteifung der Wirbelsäule erreicht. Dieser Vorgang dauert in der Regel 3 Monate. Bei Rauchern ist das Zusammenwachsen stark verlangsamt oder es kann ganz ausbleiben. Eine Metallentfernung ist meist nicht nötig, da das Metall nur selten stört und Titan gut verträglich ist.

Je nach Eingriffsdauer und Ihren Vorerkrankungen werden Sie 24 Stunden auf unserer Intensivstation überwacht. Sie dürfen bereits am ersten Tag nach der Operation aufstehen und einige Schritte gehen. Auch Sitzen über kurze Dauer ist erlaubt. Sie sind zwischen 5 und 10 Tage im Spital. Von unserer Physiotherapie werden Sie über rückengerechtes Verhalten im Alltag instruiert.Sie müssen für 3 Monate tagsüber ein Lendenmieder tragen, damit die Stabilisierungsoperation geschützt wird und das Einwachsen des Knochens nicht gestört wird. Ferner müssen Sie zu Hause regelmässige Spaziergänge von anfänglich 3x15 Minuten unternehmen und diese steigern bis 3x60 Minuten. Dies ist zentraler Bestandteil Ihrer Rehabilitation, damit Ihrer Rückenmuskulatur fit bleibt.

Risiken

Komplikationen sind selten. Bei etwa 1% kommt es zu einer Wundinfektion, die meist erfolgreich mit einer Wundspülung und Antibiotika behandelt werden kann. Da in vielen Fällen bei einer Wirbelsäulenversteifung auch eingeengte Nerven befreit werden müssen, können diese bei der Freilegung auch verletzt werden. Ganz selten (< 1%) kann eine Nervenwurzel durch eine Schraube beeinträchtigt werden. In vielen Fällen erholt sich der Nerv wieder, nur selten kommt es zu einer bleibenden Schwäche des Fusses oder des Beines. Es ist nahezu ausgeschlossen, dass ein Patient nach einer Versteifungsoperation im unteren Rücken im Rollstuhl endet. Mit modernen Operationstechniken (Schraubenfixation der Wirbelsäule und Knochenanlagerung) wird heute das Ziel einer knöchernen Versteifung in über 95% der Fälle erreicht. Wenn eine Verwachsung der Wirbel ausbleibt können die Schrauben aufgrund der Restbeweglichkeit locker und wieder schmerzhaft werden. Diese Komplikation tritt gehäuft bei starken Rauchern auf. In solchen Fällen muss die Wirbelsäule nochmals operiert werden.

Prognose

Bei strenger Indikationsstellung kann bei einer Versteifungsoperation in zwei Drittel der Fälle ein gutes Resultat erreicht werden, d.h. die Schmerzverbesserung beträgt mehr als 75%. In den meisten Fällen müssen Sie aber mit leichten Rückenschmerzen leben. Die überwiegende Mehrheit der Patienten kommt nach einer Wirbelsäulenversteifung wesentlich besser mit ihren Schmerzen zurecht. In der Regel brachen Sie keine Schmerzmedikamente mehr, sind wieder arbeitsfähig und nicht wesentlich in Ihrer Freizeitaktivität eingeschränkt.

Enger Spinalkanal - Spinalstenose

Ein enger Spinalkanal an der Lendenwirbelsäule entsteht durch Abnützung in einem Bewegungssegment. Dabei vergrössert sich der Knochen und bildet Vorsprünge sog. Osteophyten. Zusätzlich verdicken sich die Bänder und die Gelenkskapsel. Wir kennen dieses Phänomen gut bei den Fingerarthrosen, welche die Hand dann gross und knorrig aussehen lassen. Dieser zusätzliche Platzbedarf der Arthrose geht in der Lendenwirbelsäule auf Kosten des freien Platzes für die Nerven, welche mit fortschreiten der Arthrose immer mehr eingeengt werden. Durch diesen immer weiter fortschreitenden Prozess entsteht schliesslich die Spinalstenose auch enger Spinalkanal genannt.

Das Hauptsymptom der Spinalkanalstenose ist die sogenannte Schaufensterkrankheit. Dabei verkürzt sich die Gehstrecke im Verlauf der Krankheit wegen Schmerzen, Krämpfen und Müdigkeit im Gesäss und in den Beinen. Wenn man sich hinsetzt verschwinden die Symptome in den Beinen allmählich wieder. Beim Fortsetzten des Spaziergangs stellen sich wieder die gleichen Symptome im Gesäss und in den Beinen ein. Auch typisch ist die zunehmend nach vorn geneigte Haltung beim Stehen und Gehen. Häufig kann die Gehstrecke mit einem Rollator oder einem Einkaufswagen gesteigert werden.

Operationsindikation

Wenn Ihre Lebensqualität eingeschränkt ist oder wie oben beschrieben erste Smptome vorliegen, ist die Operation auch im hohen Alter ratsam. Plötzlich auftretende schwere Lähmungen gelten ebenso wie Blasen- und oder Darmentleerungsstörungen, als Notfallsituation. Um bleibende Schäden zu vermeiden darf mit der Operation nicht zugewartet werden. Dabei kann das Problem durch eine „kleine“ Operation ohne Versteifung oder durch eine „grosse“ Operation mit Versteifung des Bewegungssegments, gelöst werden. Stehen die Beinschmerzen und nicht die Rückenschmerzen im Vordergrund und liegt keine Instabilität im Segment vor, kann der enge Spinalkanal durch die „kleine“ Operation angegangen werden.

Operationstechnik

„Kleine“ Operation bei Spinalkanalstenose sog. Mikrochirurgische DekompressionÜber einen kleinen 3-5 cm langen Hautschnitt vom Rücken Mit speziellen Spreizern kann die Muskulatur weggehalten werden, damit der Zugang zum Bandscheibenraum frei bleibt. Das Operationsmikroskop bietet eine starke Vergrösserung und sehr gute Lichtverhältnisse, was wiederum die Sicherheit und die Präzision stark erhöht. Damit wird den eingeengten Nerven und dem Duralsack Platz gemacht. Oft sind mehrere Wirbelsegmente betroffen, so dass an mehreren Stellen der Wirbelkanal freigelegt werden muss.

Je nach Eingriffsdauer und Ihren Vorerkrankungen werden Sie die ersten 24 Stunden auf unserer Intensivstation überwacht. sie dürfen bereits am ersten Tag nach der Operation aufstehen und einige Schritte gehen. Auch Sitzen für eine kurze Dauer ist erlaubt. Sie sind zwischen 3-5 Tagen im Spital. Von unserer Physiotherapie werden Sie über rückengerechtes Verhalten im Alltag instruiert. Um Ihnen am Anfang mehr Halt im Lendenbereich zu geben sollten Sie ein Lendenmieder tagsüber für 4-6 Wochen tragen.Die Beinschmerzen sind in 70-90% der Fälle unmittelbar nach der Operation weg oder zumindest deutlich besser. die Gehstrecke erholt sich mit dem folgenden Training durch tägliche Spaziergänge. Deshalb müssen Sie zu Hause trainieren, regelmässige Spaziergänge anfänglich 3x15 Minuten und diese steigern bis 3x45 Minuten. Dies ist zentraler Bestandteil Ihrer Rehabilitation, damit Ihre Rückenmuskulatur fit bleibt.

Komplikationen treten dank der Operationstechnik mit dem Mikroskop selten auf. In etwa 1% der Fälle kommt es zu einer Wundinfektion, die meist mit einer Wundspülung und Antibiotikatherapie erfolgreich behandelt werden können. Da eingeengte Nerven befreit werden können diese auch mitverletzt werden. In vielen Fällen erholt sich der Nerv jedoch wieder und selten verbleibt eine bestehende Schwäche. Sehr selten sind Nachblutungen die zu einer Kompression des Nerven führen. Ein solcher Bluterguss muss operativ entfernt werden. Wird bei der Freilegung des Wirbelkanals die Rückenmarkshaut verletzt, tritt Hirnflüssigkeit aus (Liquorleck). In der Regel wird eine solche Verletzung während der Operation erkannt, entsprechend versorgt und bleibt für die Patienten ihne Folgen. In sehr seltenen Fällen muss durch eine erneute Operation das Leck nochmals abgedichtet werden.

Erfolgsaussichten

Die Beinschmerzen sind in 70-90% der Fälle unmittelbar nach der Operation weg oder zumindest deutlich besser. Vorgängige Rückenschmerzen werden in der Regel durch die "kleine" Operation nicht verbessert aber auch nicht verschlechtert. Deshalb werden Sie mit Ihren früheren Rückenschmerzen leben können. Sollten die Rückenschmerzen einen wesentlichen Bestandteil Ihres Lebens ausmachen, muss über die "grosse" Operation mit Wirbelkörperversteifung diskutiert werden.

.png)